Por Johann Bonilla

Centroamérica es una región de contrastes profundos, donde el pasado se licúa con el futuro, pues ha sido un laboratorio de experimentos radicales y seguramente impensables en otras latitudes.

Esto, Simón Vega (El Salvador, 1972) lo tiene muy claro, porque dichos contrastes son precisamente su arena de juego. Artista con una consolidada trayectoria a nivel internacional, Vega ha desarrollado una práctica que se mueve entre la escultura, la instalación, el dibujo y la construcción de artefactos, recurriendo a materiales recuperados y a la arquitectura informal. Ha presentado su trabajo en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Japón, incluyendo la 55ª Bienal de Venecia, la 9ª Bienal de La Habana, el Bronx Museum, el festival musical Coachella y el Centre Pompidou de París. Ha expuesto individualmente en el Parrish Art Museum de Water Mill, NY, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, en la Galería Hilger Next de Viena y Locust Projects en Miami. La obra de Vega forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, como el Pérez Art Museum de Miami, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, la Colección Sanziany en el Palacio Rasumofsky de Viena, el Museo del Barrio de Nueva York, la National Gallery of Art de Washington D.C. y el Harvard Museum. Actualmente, participa en la 24ª Bienal de Arte Paiz de Guatemala con la escultura titulada Estela del gobernante F.

La obra de Vega se desplaza en un bucle de tiempo que va del pasado, —marcado por la prehistoria, la herencia mesoamericano, la colonización, pasando por la Carrera Espacial librada entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la Guerra Fría y los conflictos armados en El Salvador y el resto de Centroamérica— hacia un futuro de tintes distópicos que interpela directamente nuestro presente. Su interés por la posteridad, por cómo seremos leídos e interpretados en el futuro, se manifiesta en la incorporación de una iconografía que recubre sus prototipos: naves espaciales, estructuras y modelos que remiten al imaginario tecnológico y militar de las superpotencias, pero “tropicalizados”, fabricados a partir de materiales recuperados, y aplicando una estética de la precariedad. Al hacerlo, Vega deconstruye estos objetos de poder y los transforma en comentarios críticos sobre la virilidad simbólica, la apropiación cultural y las dinámicas de dominación que han moldeado a Centroamérica.

El carácter efímero, modular y artesanal de sus obras puede leerse como una alegoría de la fragilidad y vulnerabilidad de los países centroamericanos. El uso de desechos y materiales reciclados no sólo da cuenta de la informalidad y las desigualdades estructurales de la región, sino que también reivindica una creatividad basada en el ingenio y en la capacidad de resolver con lo disponible.

Esta entrevista se despliega como una conversación pausada que permite seguir los hilos que atraviesan su práctica: la relación entre materialidad y contexto, el peso de la historia reciente en la región centroamericana, la experiencia de producir obra en distintos países y escalas, y la necesidad de pensar el arte desde una temporalidad ampliada, donde el pasado, el presente y el futuro se contaminan mutuamente.

De antemano, Vega es enteramente honesto al no ofrecer respuestas definitivas, sino en proponer preguntas que se sostienen en el tiempo y que interpelan directamente nuestra forma de mirar, de construir sentido y de imaginar qué huellas dejará nuestro presente cuando sea leído desde el futuro.

JB: 1° Gran parte de tus instalaciones están compuestas de material de recuperación, ¿Cómo sucede tu proceso de recolección de material? Tenés un protocolo definido?

SV: Depende del tipo de pieza, porque podés hacer más énfasis en un material u otro. Por ejemplo, generalmente trabajo con lámina metálica usada, oxidada. Y esto tiene mucho sentido en nuestros países centroamericanos, ya que la lámina se utiliza para construir casas, bardas, paredes. Por otro lado, me permite acceder a ciertos materiales que tienen una historia y que provienen de un contexto. Observo mucho cómo construyen las casas, las bardas y el collage de materiales que emplean.

Cuando voy a hacer una escultura, primero la defino a nivel conceptual, luego ubico dónde hay chatarreras. Hay muchos bocetos y listas de materiales, con una cantidad aproximada de lo que necesito. A estas alturas, sé que esto también varía por países y regiones. Por ejemplo, sé que en la mayoría de países de Europa Central no encontraré los materiales que más necesito, ya que no hay nada oxidado. En estos lugares está prohibido. En Estados Unidos sí hay, pero no siempre tenés acceso a los materiales como en Latinoamérica, que están de manera natural, a la intemperie. Entonces, debo ser versátil y pensar: “Si no encuentro esto, ¿qué pudiera servir para este fin?”

También, mucho del trabajo está hecho por capas. Esto es muy importante porque nunca es un solo material: hay un collage, un assemblage matérico compuesto de mangueras, láminas superpuestas, malla de gallinero, botones, cosas así. Y con todo eso voy construyendo.

JB: 2° ¿Trabajas principalmente en solitario o tenés un equipo de trabajo?

SV: Al principio, a mí me tocaba hacer prácticamente todo, o le podía pedir ayuda a alguien para algo puntual. Pero las primeras cápsulas las hice yo. Me he visto en la necesidad de resolver solo, por no contar con asistencia.

Pero, ya cuando trabajás a una cierta escala, debe ser con un equipo. Necesitás gente a quien estés dirigiendo; te vas encargando de indicar por dónde va la cosa, solventando problemas, supervisando las llegadas de los materiales. Se vuelve un trabajo distinto, más amplio y, al final, a veces ni tocás las obras.

A nivel de fases, primero, hay una parte de diseño. Y una buena parte del tiempo se va en conceptualizar. La segunda fase es la de producción, en la que se debe construir una estructura que, por lo general, la hace un carpintero o un herrero, porque se requiere de herramientas y de un taller.

Por otro lado, si se está produciendo la obra en otro país, no siempre sos vos quien puede encontrar los materiales, si no conocés el sitio, no sabés por dónde van a estar. Entonces, cuando trabajás fuera, contar con alguien local y con buenas habilidades manuales siempre es muy importante.

JB: 3° En muchas de tus obras hay una hibridación entre la dimensión ancestral y precolombina, una modernidad ligada a la Carrera Espacial y armamentística, una contemporaneidad y un futuro distópico… ¿Dónde encontrás el equilibrio entre estos hemisferios?

SV: La mayoría de mi obra se genera a partir de polaridades. En el caso de la serie “Tropical Space Proyectos”, quería tener una finalidad más específica: hablar de El Salvador y de la Centroamérica de los años 90 y los 2000, en la que todavía prevalecían tantas cosas que venían de la Guerra Fría. En El Salvador en los 2000, ves a lo que durante la guerra civil de los años 80 fue la guerrilla, que en su momento era apoyada por Nicaragua, Cuba y la Unión Soviética y, por otro lado, a lo que en el pasado fue un gobierno militar represivo que era apoyado por la Administración Reagan de Estados Unidos. Acá, esos dos partidos políticos (FMLN y ARENA) seguían en conflicto, cuando habían pasado ya 10 años desde la guerra.

Ahí era más relevante para mí hablar de ese tema histórico y político que definió en mucho lo que vivíamos en El Salvador y en Centroamérica durante esos años. Por ejemplo, el mismo tema de las diásporas; la deportación de las maras y pandillas que se fueron por la Guerra Civil, que a su vez fue un producto de la Guerra Fría. Y también, el deseo de no querer hablar de este tema en mi trabajo de manera literal, de no tener en este ni ametralladoras ni símbolos de guerra.

Entonces, la Carrera Espacial me dio la posibilidad de hablar de un conflicto entre dos grandes potencias, pero de la manera en que se desarrolló en Centroamérica, y qué fue lo que nos dejó. Toda esa serie la trabajé entre polaridades. Por ejemplo: la alta tecnología espacial vs la casi nula tecnología improvisada para hacer una casa en una zona marginal; la dicotomía de los países del primer mundo y los del tercer mundo; políticamente: comunismo vs capitalismo; socialmente, el tipo de vivienda, o sea, una cápsula ultra-avanzada como un espacio de vida vs una champa, una casa marginal que también es un espacio de vida. Y el tema del tiempo, en cuanto a que en los años 50 y 60 es la primera generación de la Carrera Espacial (¡que para mí son los diseños más chivos!). Y luego, El Salvador de hoy en día, nuestros materiales, nuestros recursos, el mantel de comedor, toda esta iconografía.

Pero en esa serie no hay un elemento prehispánico o mesoamericano como lo hay, por ejemplo, en la escultura que está ahorita en la Bienal Paiz.

JB: 4° ¿Y cómo haces para que el mensaje no se desvirtúe cuando te toca trasponer la creatividad de la marginalidad que nuestras realidades latinoamericanas nos obligan, a espacios museales y cubos blancos bien occidentales? ¿Cómo haces para que el mensaje se perciba, cuáles son tus herramientas de comunicación/mediación, o sentís que la obra habla por sí misma y basta?

SV: ¡Ah, mira! Eso quisiera yo. Ahora lo veo como que la labor de un artista es la construcción de una serie de ideas, análisis, comentarios, críticas y cuestionamientos en torno a un tema muy amplio, y con interconexiones entre sí. Entonces todo eso es una montaña, y el mero pico es la obra de arte; o la punta de un iceberg. O sea, eso es lo que se ve, pero atrás está todo lo otro. Si la obra de arte está bien hecha, vos podrás ver un nivel, una capa; y eso fue lo que te atrajo.

Concretamente, una de las maneras que utilizo para que el tema no se desvirtúe o no se pierda es usar como referencia para mis proyectos y obras, sucesos y objetos históricos muy puntuales y, a pesar de las licencias que me tomo, como el cambio en el uso de los materiales y detalles, me mantengo muy apegado a la referencia original: apariencia, forma, elementos funcionales y sobre todo la escala. Estas obras son interpretaciones y no réplicas, pero es la referencia a un objeto tecnológico de una época específica o a un antiguo monumento mesoamericano de poder histórico lo que les da la base para actualizar, revertir, cuestionar y replantear conceptos desde estos contextos y tiempos.

Otro elemento que funciona más como un polo a tierra que como ancla, pero que busca mantener la claridad en temas muy particulares, a pesar de las polaridades y múltiples referencias, es el título. En “Estela del Gobernante F” (obra con la que Vega participa en la 24ª Bienal de Arte Paiz) por ejemplo, podemos volver una y otra vez al hecho que la obra habla y confronta la función del monumento escultórico antiguo, la estela, como herramienta de poder; que la obra y el monumento al que hace referencia hablan de la figura de “El Gobernante”, pues en este tipo de monumentos el líder busca justificarse y autoglorificarse, por ejemplo. Por su parte, la letra F es un poco más críptica, pero no es arbitraria: hace referencia por un lado a la famosa “Estela F” de Quiriguá, Guatemala, el monolito tallado más grande de todo el continente, que inspiró en gran medida esta obra y, por otro lado, siempre estuve pensando en el Fascismo y el líder fascista como el epítome en nuestra época de los contextos políticos dentro de los que surgen este tipo de líderes y personajes, que vuelven a repetirse una y otra vez de manera cíclica a lo largo de la historia.

JB: 5° ¿Qué conexiones hay entre el Simón artista y el Simón niño?

SV: Casi todo es eso. Es una continuidad de un tema bien lúdico, porque mi trabajo lo es. El tema sí es muy en serio, pero lo abordo de una manera en que lo estoy agarrando, dándole vuelta y convirtiéndolo en una onda juguetona a un nivel infantil.

También estuve muy expuesto a la arqueología desde niño. De hecho, mi visión de lo maya no tiene tanto que ver con el pueblo maya en sí como con el explorador y el arqueólogo británico tratando de entender esto que es nuevo para ellos. También con el tema de la historia. Mis padres estudiaron leyes y administración de empresas, pero se leía mucha historia en la casa; había muchas enciclopedias de historia, y ese era un tema importante para la familia. Por eso, siempre recurro a la historia.

Nací en El Salvador, pero mi padre era panameño. Viví 8 años en Panamá y, por ende, tengo esa parte de la conexión con el Caribe, con lo negro, que sin duda no he explorado tanto como lo mesoamericano. Pero sí, hay una raíz y una vena ahí que creo que es importante, que yo conecto con ella naturalmente, y que tengo que buscarle más.

JB: 6° Contame un poco de tus más recientes experiencias: la 24ª Bienal de Arte Paiz en Guatemala y La Gran Bienal Tropical en Puerto Rico, ¿en qué consistieron tus participaciones?

SV: En la Bienal Paiz hice una escultura de casi 7 metros de altura. Por su altura, no era lo más aconsejable realizar la estructura en madera, sino en metal, y no podía penetrar el piso para cimentar la base, ya que el sitio está declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso lo hizo ultra complicado. Pero la base quedó tan bien hecha que es casi invisible. Yo hice el diseño con el conocimiento limitado que tengo de estructuras. Y ese diseño lo llevé a un ingeniero estructuralista para que me dijera si aguantaba sismos y viento y qué consideraciones o cambios debía tener.

En cuanto al tema, es el tiempo, y no tanto el espacio. Eso sí, sigue en la línea de ciencia ficción, con el futuro distópico, pero con la noción maya del tiempo circular, no lineal; la idea de que el pasado está en el futuro. Eso me super interesa, sobre todo en el sentido de que repetimos los mismos errores una y otra vez.

En cuanto a los símbolos —además de lo que mencioné en tu cuarta pregunta—, la estela de la Bienal de Guatemala tiene, en vez de glifos, íconos de smartphones y de aplicaciones de redes sociales, porque son los elementos que entendemos y a través de los cuales nos comunicamos actualmente. Y también, estamos como atrapados en ellos.

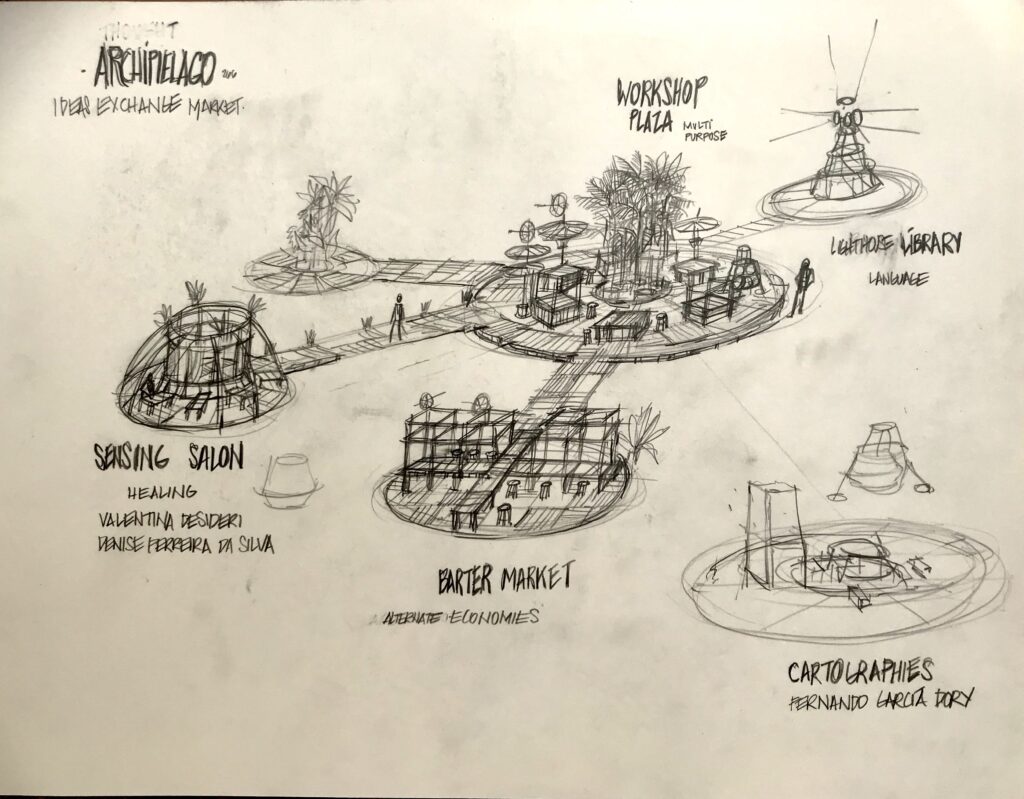

Por otro lado, es la primera vez que participo en La Gran Bienal Tropical de Puerto Rico. Ya ves que es la tercera edición. Y yo bien emocionado de ser parte de un formato que es exactamente lo contrario a la bienal tradicional, bajo el modelo eurocéntrico. En Puerto Rico se comparten muchos de los problemas que hay en El Salvador. Y la idea de esta bienal es ofrecer un modelo alternativo, y en palabras de Pablo León de la Barra, curador y co-fundador de esta Bienal: “hay otras maneras posibles de hacer las cosas, y que sigan siendo buenas”. Eso me encantó, esa onda como bien improvisada, de volver a los orígenes y a la manera de hacer con pocos elementos y recursos, con una idea divertida, y de conectar con la playa, que es más mi entorno, porque yo vivo en la playa.

Fue un encuentro muy importante, como en su momento lo fue la Bienal Centroamericana, por el hecho de juntar a un grupo de creadores que están activos y que los han estado por 10, 20 años… y claro, además que es un gran gusto ver a tus colegas y amigos e intercambiar.

JB: 7° ¿Hacia dónde ves que evoluciona el arte salvadoreño? ¿Y más ampliamente, el arte centroamericano?

SV: Es algo que hablamos mucho entre salvadoreños, y también cuando nos juntamos con gente de otros países de Centroamérica. Con quienes más contacto tenemos es con Guatemala, que sin duda es el referente más fuerte de la región. Vas y sentís la efervescencia: hay espacios nuevos, gente escribiendo, haciendo crítica, siendo bien incisiva. La expectativa es alta, y eso se nota.

En El Salvador es distinto. Por los genocidios ocurridos, cortamos con nuestras raíces, con el pasado indígena, y eso pesa muchísimo en la producción artística. Además, no hay una cultura de la crítica: la guerra dejó miedo a cuestionar. Aquí casi nadie te dice “felicitaciones, pero yo veo esto y esto otro”. Hay artistas y creadores interesantes, pero son pocos y trabajan desde lugares muy limitados. Falta pensar en grande. Y el relevo generacional es un problema: muchos artistas jóvenes producen de forma súper comercial porque el modelo más crítico o de bienal no te da de comer. Eso ha hecho que crezcan espacios comerciales, mientras instituciones como el MARTE (Museo de Arte de El Salvador), para mí, se han venido abajo por malas direcciones, sin visión ni conciencia crítica. Lo que se exhibe parece de hace 20 o 30 años. El Salvador está activo, pero no por el camino que debe ser.

Nuestra ventaja es tener a Mario Cader-Frech y al Instituto Cader de Arte Centroamericano (ICAC), algo que no existe en ningún otro país de la región: un mecenas con una misión clara de proyección. Pero incluso eso se queda cada vez más limitado, porque la generación se va agotando y no se renueva.

En Honduras y Nicaragua veo el panorama bastante detenido: hay figuras aisladas e iniciativas muy puntuales, pero lo que se produce es muy anticuado, como si vivieran en otro siglo. En Costa Rica hay infraestructura e instituciones fuertes por fuera, pero muchas se han debilitado por temas políticos, aunque sí hay iniciativas privadas interesantes. Panamá tiene un empuje institucional claro y una movida social que empuja para que eso empiece a funcionar y que salga gente joven, aunque todavía no veo propuestas con la solidez de generaciones anteriores. Y Belice, lamentablemente, está fuera de nuestra esfera.

Creo que Centroamérica seguirá avanzando —para bien o para mal— según cómo se vayan dando las condiciones. Me gustaría pensar que el camino debería ser una interconexión cultural real, en todos los sentidos.

JB: 8° Para ir cerrando, ¿qué estás cocinando actualmente?

SV: Temáticamente, me interesa seguir comentando y cuestionando el colonialismo turístico y la gentrificación con la fachada de progreso y de turismo paradisíaco en Centroamérica y el Caribe. La colonización es otro suceso que vuelve en la historia de manera constante y me pregunto si no hay otra manera de explorar y habitar que no conlleve irremediablemente la invasión, el desplazamiento de los habitantes anteriores, la colonización forzada y la explotación desmedida de los recursos naturales de un lugar.

La recurrencia cíclica de los sucesos en el tiempo, la idea misma de tiempo, el concepto de lo “primitivo”, las utopías y la construcción de nuevas posibilidades de habitar y cohabitar este y otros planetas son en esta época los temas que más me interesa entender, cuestionar y revalorar en mi trabajo.

En la primera mitad del año estaré trabajando bastante en diseño y producción de obra para algunas ferias de arte, como ZonaMaco y ARCO, y para la Trienal de Boso en Chiba, Japón. Durante el segundo semestre estaré trabajando principalmente en producción para mi primera muestra individual con la Galería Albarrán Bourdais en Madrid. Participaré junto a Antonio Pichillá y a Esvin Alarcón Lam en la tercera puesta en escena de nuestro proyecto expositivo “Nuestro Lugar en Estos Mundos” en la Galería Elizabeth Xi Bauer en Londres.

Estaré publicando un nuevo catálogo de mi trabajo junto a Y.ES Contemporary. También tengo algunas comisiones y nominaciones importantes para el 2027.

Siempre busco mantenerme activo en El Salvador y Centroamérica, así que estaré participando en algunas muestras colectivas en la región.

¡Gracias Simón!

El entrevistador es co-director de la plataforma de arte centroamericano Cubobarro e investigador para el Museum of Central American Art, de Delray Beach, Florida. Actualmente cursa una maestría en estudios curatoriales en la Université Polytechnique Hauts-de-France, en Valenciennes, Francia.

EN FRANÇAIS

Laboratoire de contrastes : Interview avec Simón Vega

Par Johann Bonilla (*)

La Centramérique est une région de profonds contrastes, où le passé se liquéfie au contact du futur, car elle a été un laboratoire d’expérimentations radicales, sans doute impensables sous d’autres latitudes.

Simón Vega (El Salvador, 1972) en a pleinement conscience, car ces contrastes constituent précisément son terrain de jeu. Artiste à la carrière internationale solidement établie, Vega a développé une pratique qui se déploie entre la sculpture, l’installation, le dessin et la construction d’artefacts, en ayant recours à des matériaux récupérés et à l’architecture informelle. Il a présenté son travail aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et au Japon, notamment à la 55ᵉ Biennale de Venise, à la 9ᵉ Biennale de La Havane, au Bronx Museum, au festival de musique Coachella et au Centre Pompidou à Paris. Il a exposé en solo au Parrish Art Museum de Water Mill (New York), au Musée d’art et de design contemporain du Costa Rica, à la galerie Hilger Next à Vienne et à Locust Projects à Miami. L’œuvre de Vega fait partie d’importantes collections publiques et privées, telles que celles du Pérez Art Museum de Miami, du Museo Reina Sofía de Madrid, du Musée d’art et de design contemporain du Costa Rica, de la collection Sanziany au palais Rasumofsky à Vienne, du Museo del Barrio de New York, de la National Gallery of Art de Washington D.C. et du Harvard Museum. Il participe actuellement à la 24ᵉ Biennale d’art Paiz au Guatemala avec la sculpture intitulée Estela del gobernante F.

L’œuvre de Vega s’inscrit dans une boucle temporelle qui va du passé — marqué par la préhistoire, l’héritage mésoaméricain, la colonisation, puis par la course à l’espace menée entre les États-Unis et l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), la Guerre Froide et les conflits armés au Salvador et dans le reste de l’Amérique centrale — vers un futur aux accents dystopiques qui interpelle directement notre présent. Son intérêt pour la postérité, pour la manière dont nous serons lus et interprétés à l’avenir, se manifeste dans l’intégration d’une iconographie qui recouvre ses prototypes : vaisseaux spatiaux, structures et modèles renvoyant à l’imaginaire technologique et militaire des superpuissances, mais « tropicalisés », fabriqués à partir de matériaux récupérés et relevant d’une esthétique de la précarité. Ce faisant, Vega déconstruit ces objets de pouvoir et les transforme en commentaires critiques sur la virilité symbolique, l’appropriation culturelle et les dynamiques de domination qui ont façonné la Centramérique.

Le caractère éphémère, modulaire et artisanal de ses œuvres peut se lire comme une allégorie de la fragilité et de la vulnérabilité des pays d’Amérique centrale. L’usage de rebuts et de matériaux recyclés rend compte non seulement de l’informalité et des inégalités structurelles de la région, mais revendique également une créativité fondée sur l’ingéniosité et la capacité à faire avec les moyens disponibles.

Cet interview s’articule comme une conversation posée, qui permet de suivre les fils traversant sa pratique : la relation entre matérialité et contexte, le poids de l’histoire récente dans la région centraméricain, l’expérience de la production artistique dans différents pays et à diverses échelles, ainsi que la nécessité de penser l’art dans une temporalité élargie, où passé, présent et futur se contaminent mutuellement.

D’emblée, Vega se montre entièrement honnête en ne proposant pas de réponses définitives, mais plutôt des questions qui s’inscrivent dans la durée et qui interpellent directement notre manière de regarder, de construire du sens et d’imaginer quelles traces notre présent laissera lorsqu’il sera lu depuis le futur.

JB: 1° Une grande partie de tes installations est composée de matériaux de récupération. Comment se déroule ton processus de collecte des matériaux ? As-tu un protocole défini ?

SV: Cela dépend du type de pièce, car on peut mettre davantage l’accent sur un matériau ou un autre. Par exemple, je travaille généralement avec de la tôle métallique usagée, oxydée. Cela a beaucoup de sens dans nos pays de la Centramérique, où la tôle est utilisée pour construire des maisons, des clôtures, des murs. D’un autre côté, cela me permet d’accéder à des matériaux qui ont une histoire et qui proviennent d’un contexte précis. J’observe beaucoup la manière dont sont construites les maisons, les clôtures, ainsi que le collage de matériaux employés.

Lorsque je vais réaliser une sculpture, je la définis d’abord sur le plan conceptuel, puis je repère les lieux où se trouvent les casses ou les dépôts de ferraille. Il y a beaucoup de croquis et de listes de matériaux, avec une estimation approximative des quantités dont j’ai besoin. À ce stade, je sais aussi que cela varie selon les pays et les régions. Par exemple, je sais que dans la majorité des pays d’Europe centrale, je ne trouverai pas les matériaux dont j’ai le plus besoin, car il n’y a rien d’oxydé : c’est interdit. Aux États-Unis, on en trouve, mais on n’a pas toujours accès aux matériaux comme en Amérique latine, où ils sont naturellement présents, à l’air libre. Je dois donc être versatile et me demander : « Si je ne trouve pas cela, qu’est-ce qui pourrait remplir la même fonction ? »

Par ailleurs, une grande partie du travail se fait par strates. C’est très important, car il ne s’agit jamais d’un seul matériau : il y a un collage, un assemblage de matières composé de tuyaux, de tôles superposées, de grillage à poules, de boutons, de choses comme ça. Et c’est avec tout cela que je construis.

JB: 2° Tu travailles principalement en solo ou as-tu une équipe de travail ?

SV: Au début, je devais quasiment tout faire moi-même, ou je pouvais demander de l’aide à quelqu’un pour quelque chose de ponctuel. Mais les premières capsules, je les ai faites seul. Je me suis retrouvé dans la nécessité de résoudre tout seul, faute d’assistance.

Mais dès que tu travailles à une certaine échelle, il faut le faire avec une équipe. Tu as besoin de personnes que tu diriges ; tu t’occupes d’indiquer dans quelle direction va le travail, de résoudre les problèmes, de superviser l’arrivée des matériaux. Cela devient un travail différent, plus vaste, et parfois, à la fin, tu ne touches même plus aux œuvres.

Concernant les différentes phases, il y a d’abord une partie design. Une bonne partie du temps est consacrée à conceptualiser. La deuxième phase est celle de la production, où il faut construire une structure, généralement réalisée par un menuisier ou un ferronnier, parce que cela nécessite des outils et un atelier.

D’un autre côté, si la production se fait dans un autre pays, ce n’est pas toujours toi qui peux trouver les matériaux : si tu ne connais pas le lieu, tu ne sais pas où ils se trouvent. Donc, quand tu travailles à l’étranger, compter sur quelqu’un du coin avec de bonnes compétences manuelles est toujours très important.

JB: 3° Dans beaucoup de tes œuvres, il y a une hybridation entre la dimension ancestrale et précolombienne, une modernité liée à la course à l’espace et à l’armement, une contemporanéité et un futur dystopique… Où trouves-tu l’équilibre entre ces « hémisphères » ?

SV: La plupart de mon travail se construit à partir de polarités. Dans le cas de la série Tropical Space Proyectos, je voulais une finalité plus spécifique : parler du Salvador et de la Centramérique des années 90 et 2000, où prévalent encore beaucoup de choses héritées de la guerre froide. Au Salvador dans les années 2000, on voyait ce qui, pendant la guerre civile des années 80, avait été la guérilla — soutenue à l’époque par le Nicaragua, Cuba et l’Union soviétique — et, d’un autre côté, ce qui avait été un gouvernement militaire répressif, soutenu par l’administration Reagan aux États-Unis. Ici, ces deux partis politiques (FMLN et ARENA) étaient toujours en conflit, alors que dix ans s’étaient écoulés depuis la guerre.

Pour moi, il était plus pertinent de parler de ce contexte historique et politique qui a beaucoup défini ce que nous vivions au Salvador et en Amérique centrale à cette époque. Par exemple, le thème des diasporas : la déportation des maras et des gangs qui sont partis à cause de la guerre civile, elle-même produit de la Guerre Froide. Et aussi le désir de ne pas traiter ce sujet de manière littérale dans mon travail, de ne pas inclure de mitraillettes ni de symboles de guerre.

La course à l’espace m’a donc donné la possibilité de parler d’un conflit entre deux grandes puissances, mais de la manière dont il s’est développé en Centramérique, et de ce qu’il nous a laissé. Toute cette série a été travaillée à partir de polarités. Par exemple : la haute technologie spatiale vs la technologie quasiment inexistante pour improviser une maison dans une zone marginale ; la dichotomie entre pays du premier monde et pays du tiers monde ; politiquement : communisme vs capitalisme ; socialement, le type de logement, c’est-à-dire, une capsule ultra-avancée comme espace de vie vs une champa, une maison marginale qui est aussi un espace de vie. Et le temps : dans les années 50 et 60, c’est la première génération de la course à l’espace (pour moi, ce sont les designs les plus géniaux !). Et ensuite, le Salvador d’aujourd’hui : nos matériaux, nos ressources, la nappe de table, toute cette iconographie.

Mais dans cette série, il n’y a pas d’élément préhispanique ou mésoaméricain comme c’est le cas, par exemple, dans la sculpture actuellement présentée à la Biennale Paiz.

JB: 4° Et comment fais-tu pour que le message ne se dénature pas lorsque tu dois transposer la créativité née de la marginalité — que nos réalités latino-américaines nous imposent — dans des espaces muséaux et des white cubes bien occidentaux ? Comment fais-tu pour que le message soit perçu, quels sont tes outils de communication ou de médiation, ou as-tu le sentiment que l’œuvre parle d’elle-même et que cela suffit ?

SV: Ah, tu sais ! J’aimerais bien que ce soit le cas. Maintenant, je considère que le travail d’un artiste consiste à construire une série d’idées, d’analyses, de commentaires, de critiques et de questionnements autour d’un sujet très large, avec des interconnexions entre eux. Tout cela forme une montagne, et le simple sommet, c’est l’œuvre d’art ; ou la pointe d’un iceberg. C’est ce que l’on voit, mais derrière se trouve tout le reste. Si l’œuvre est bien faite, tu peux en percevoir un niveau, une couche ; et c’est cela qui t’a attiré.

Concrètement, l’une des manières que j’utilise pour que le sujet ne se dénature pas ou ne se perde pas, c’est de me référer dans mes projets et œuvres à des événements et objets historiques très précis. Et malgré les libertés que je prends — par exemple avec le changement d’usage des matériaux ou des détails — je reste très attaché à la référence originale : apparence, forme, éléments fonctionnels et surtout l’échelle. Ces œuvres sont des interprétations et non des répliques, mais c’est la référence à un objet technologique d’une époque spécifique ou à un ancien monument mésoaméricain de pouvoir historique qui leur donne la base pour actualiser, inverser, questionner et repenser des concepts depuis ces contextes et ces temporalités.

Un autre élément qui agit plus comme un ancrage que comme une simple attache, mais qui cherche à maintenir la clarté sur des sujets très particuliers, malgré les polarités et les multiples références, c’est le titre. Dans Estela del Gobernante F (œuvre avec laquelle Vega participe à la 24ᵉ Biennale d’Art Paiz), par exemple, on peut revenir encore sur le fait que l’œuvre parle et confronte la fonction du monument sculptural ancien, la stèle, comme instrument de pouvoir ; que l’œuvre et le monument auquel elle se réfère évoquent la figure de « El Gobernante » (Le Dirigeant), puisque dans ce type de monuments le leader cherche à se justifier et à s’auto-glorifier, par exemple. Quant à la lettre F, elle est un peu plus cryptique, mais elle n’est pas arbitraire : elle fait référence, d’une part, à la célèbre « Stèle F » de Quiriguá, au Guatemala, le monolithe sculpté le plus grand du continent, qui a largement inspiré cette œuvre ; et d’autre part, j’ai toujours pensé au fascisme et au leader fasciste comme l’épitomé, à notre époque, des contextes politiques dans lesquels émergent ce type de leaders et de personnages, qui se répètent de manière cyclique tout au long de l’histoire.

JB: 5° Quelles sont les connexions entre Simón l’artiste et Simón l’enfant ?

SV: Presque tout. C’est une continuité autour d’un thème très ludique, car mon travail l’est. Le sujet est sérieux, mais je l’aborde d’une manière où je le saisis, je le retourne et le transforme en quelque chose de joueur, à un niveau presque enfantin.

J’ai aussi été très exposé à l’archéologie dès mon enfance. En fait, ma vision des Mayas n’a pas tant à voir avec le peuple maya lui-même qu’avec l’explorateur ou l’archéologue britannique essayant de comprendre quelque chose de nouveau pour lui. Il y a aussi l’histoire. Mes parents ont étudié le droit et l’administration, mais on lisait beaucoup d’histoire à la maison ; il y avait de nombreuses encyclopédies historiques, et c’était un sujet important pour la famille. C’est pourquoi je me réfère toujours à l’histoire.

Je suis né au Salvador, mais mon père était panaméen. J’ai vécu 8 ans au Panama et, par conséquent, j’ai cette partie de connexion avec les Caraïbes et la culture noire, que je n’ai sans doute pas explorée autant que l’héritage mésoaméricain. Mais oui, il y a une racine et une veine là-dedans que je considère importante, avec laquelle je me connecte naturellement et que je dois encore explorer davantage.

JB: 6° Parle-moi un peu de tes expériences les plus récentes : la 24ᵉ Biennale d’Art Paiz au Guatemala et la Gran Bienal Tropical à Porto Rico. En quoi ont consisté tes participations ?

SV: À la Biennale Paiz, j’ai réalisé une sculpture d’environ 7 mètres de haut. En raison de sa hauteur, il n’était pas conseillé de construire la structure en bois, mais plutôt en métal, et je ne pouvais pas pénétrer le sol pour ancrer la base, puisque le site est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela a rendu le projet extrêmement compliqué. Mais la base a été si bien réalisée qu’elle est presque invisible. J’ai conçu le design avec les connaissances limitées que j’ai en structures, puis j’ai présenté ce design à un ingénieur en structures pour qu’il me dise si l’œuvre pouvait résister aux séismes et au vent, et quelles modifications ou précautions il fallait apporter.

Quant au thème, il s’agit du temps, plus que de l’espace. C’est toujours dans la ligne de la science-fiction, avec ce futur dystopique, mais en intégrant la notion maya du temps circulaire, non linéaire ; l’idée que le passé est dans le futur. Cela m’intéresse beaucoup, surtout dans le sens où nous répétons les mêmes erreurs encore et encore.

Quant aux symboles — en plus de ce que j’ai mentionné dans ta quatrième question —, la stèle de la Biennale de Guatemala comporte, au lieu de glyphes, des icônes de smartphones et d’applications de réseaux sociaux, car ce sont les éléments que nous comprenons et à travers lesquels nous communiquons aujourd’hui. Et en même temps, nous sommes un peu prisonniers de ces éléments.

D’autre part, c’est la première fois que je participe à la Gran Bienal Tropical de Porto Rico. Comme tu le sais, c’est la troisième édition. J’étais très enthousiaste de faire partie d’un format exactement à l’opposé de la biennale traditionnelle, selon le modèle eurocentrique. À Porto Rico, beaucoup de problèmes sont similaires à ceux du Salvador. L’idée de cette biennale est de proposer un modèle alternatif, et, selon les mots de Pablo León de la Barra, curateur et cofondateur de cette biennale : « il existe d’autres façons de faire les choses, et elles peuvent rester bonnes ». J’ai adoré cette approche, un peu improvisée, de revenir aux origines et à la manière de travailler avec peu d’éléments et de ressources, avec une idée ludique, et en lien avec la plage, qui est plus mon environnement, puisque je vis au bord de la mer.

C’était une rencontre très importante, comme l’avait été la Biennale centraméricaine à son époque, pour le fait de réunir un groupe de créateurs actifs depuis 10, 20 ans… et bien sûr, c’est aussi un immense plaisir de voir ses collègues et amis et d’échanger avec eux.

JB: 7° Vers où vois-tu évoluer l’art salvadorien ? Et plus largement, l’art centraméricain ?

SV: C’est quelque chose dont nous parlons beaucoup entre Salvadoriens, et aussi lorsque nous rencontrons des gens d’autres pays de la Centramérique. Nos contacts les plus fréquents sont avec le Guatemala, qui est sans doute le référent le plus fort de la région. Quand tu y vas, tu ressens une effervescence : il y a de nouveaux espaces, des gens qui écrivent, qui font de la critique, de manière très incisive. Les attentes sont élevées, et ça se sent.

Au Salvador, c’est différent. À cause des génocides qui ont eu lieu, nous avons rompu avec nos racines, avec le passé indigène, et cela pèse énormément sur la production artistique. De plus, il n’y a pas de culture de la critique : la guerre a laissé une peur de questionner. Ici, presque personne ne te dit : « félicitations, mais je vois ceci et cela ». Il y a des artistes et créateurs intéressants, mais ils sont peu nombreux et travaillent dans des lieux très limitées. Il manque de penser en grand. Et le renouvellement générationnel est un problème : beaucoup de jeunes artistes produisent de façon très commerciale, parce que le modèle critique ou celui des biennales ne leur permet pas de vivre. Cela a fait croître les espaces commerciaux, tandis que des institutions comme le MARTE (Musée d’Art du Salvador), selon moi, se sont effondrées à cause de mauvaises directions, sans vision ni conscience critique. Ce qui est exposé semble dater de 20 ou 30 ans. Le Salvador est actif, mais pas sur le chemin qu’il devrait suivre.

Notre avantage est d’avoir Mario Cader-Frech et l’Institut Cader d’Art Centraméricain (ICAC), quelque chose qui n’existe dans aucun autre pays de la région : un mécène avec une mission claire de projection. Mais même cela devient de plus en plus limité, car la génération s’épuise et ne se renouvelle pas.

Au Honduras et au Nicaragua, le panorama me semble assez arrêté : il y a des figures isolées et des initiatives très ponctuelles, mais ce qui se produit est très daté, comme si l’on vivait dans un autre siècle. Au Costa Rica, il existe une infrastructure et des institutions solides à l’extérieur, mais beaucoup se sont affaiblies pour des raisons politiques, même si des initiatives privées intéressantes persistent. Le Panama a une impulsion institutionnelle claire et un mouvement social qui pousse à ce que cela commence à fonctionner et à faire émerger des jeunes, même si je ne vois pas encore de propositions avec la solidité des générations précédentes. Quant au Belize, malheureusement, il est en dehors de notre sphère.

Je crois que l’Amérique centrale continuera d’avancer — pour le meilleur ou pour le pire — selon la manière dont les conditions se présenteront. J’aimerais penser que le chemin devrait être une interconnexion culturelle réelle, dans tous les sens du terme.

JB: 8° Et pour conclure, qu’est-ce que tu es en train de mijoter actuellement ?

SV: Thématiquement, je m’intéresse à continuer de commenter et de questionner le colonialisme touristique et la gentrification, sous la façade du progrès et du tourisme paradisiaque en la Centramérique et dans les Caraïbes. La colonisation est un événement qui revient de manière constante dans l’histoire, et je me demande s’il n’existe pas une autre façon d’explorer et d’habiter un lieu, qui n’implique pas inévitablement l’invasion, le déplacement des habitants précédents, la colonisation forcée et l’exploitation excessive des ressources naturelles d’un endroit.

La récurrence cyclique des événements dans le temps, la notion même de temps, le concept de « primitif », les utopies et la construction de nouvelles possibilités d’habiter et de cohabiter sur cette planète et d’autres sont aujourd’hui les thèmes qui m’intéressent le plus, que je cherche à comprendre, questionner et revaloriser dans mon travail.

Durant la première moitié de l’année, je travaillerai beaucoup sur le design et la production d’œuvres pour certaines foires d’art, comme ZonaMaco et ARCO, ainsi que pour la Triennale de Boso à Chiba, au Japon. Au second semestre, je me concentrerai principalement sur la production pour ma première exposition personnelle à la Galerie Albarrán Bourdais à Madrid. Je participerai, avec Antonio Pichillá et Esvin Alarcón Lam, à la troisième mise en scène de notre projet d’exposition « Nuestro Lugar en Estos Mundos » à la Galerie Elizabeth Xi Bauer à Londres.

Je publierai également un nouveau catalogue de mon travail avec Y.ES Contemporary. J’ai aussi quelques commandes et nominations importantes prévues pour 2027.

Je cherche toujours à rester actif au Salvador et en Amérique centrale, et je participerai donc à quelques expositions collectives dans la région.

¡Merci, Simón!

(*) L’intervieweur est co-directeur de la plateforme d’art centraméricain Cubobarro et chercheur pour le Museum of Central American Art, à Delray Beach, en Floride. Il poursuit actuellement un master en études curatoriales à l’Université Polytechnique Hauts-de-France, à Valenciennes, en France.